糖尿病内科

糖尿病内科について

当院では、糖尿病専門医による糖尿病(1型糖尿病、2型糖尿病、その他の糖尿病)と糖尿病合併症(糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症、動脈硬化、フットケアなど)の診断と治療を行なっております。

治療の流れ

-

1問診

初診の方には、これまでの経過、使用されているお薬やインスリンなどの問診をします。現在の症状、治療に対してのご希望などもお伺いします。

再診の方には前回から体調にお変わりがなかったか、残薬の有無などをお伺いします。

-

2カウンセリング

食事、運動量、治療で不安や困難に思われることなどを伺いながら、診察を行います。

-

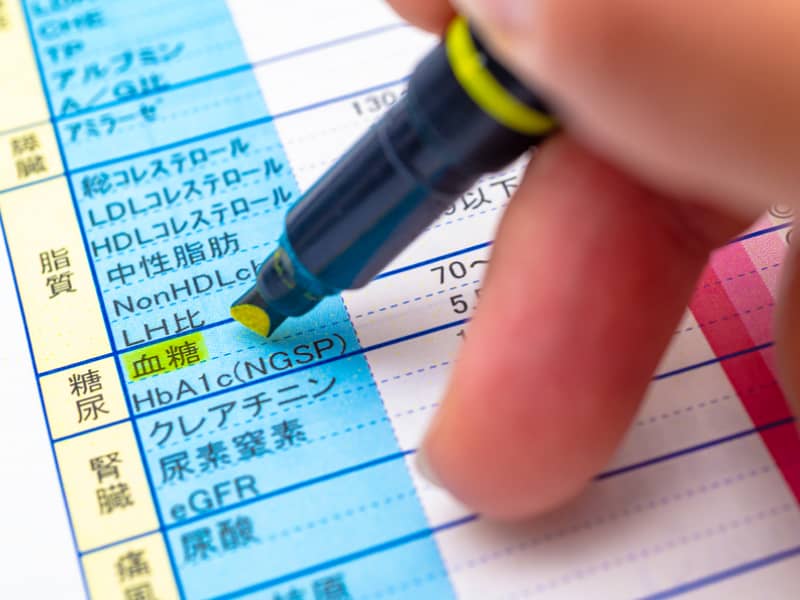

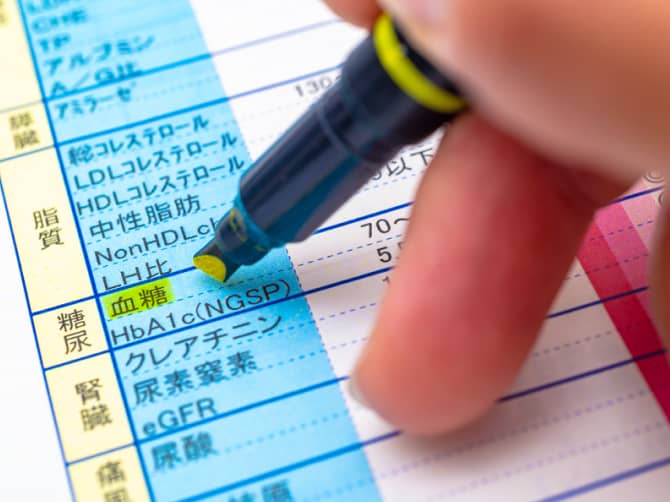

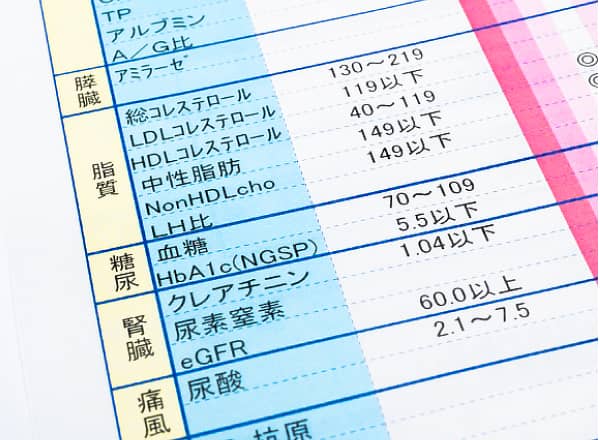

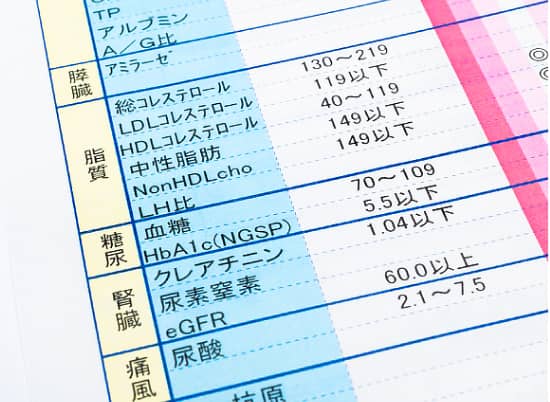

3治療計画のための検査

身長、体重、血圧測定、血液、尿検査など。

血糖値、HbA1cの値が当日お知らせできます。HbA1cは糖尿病の経過を診断するためにとても重要な検査値です。

当院ではより正確な診断を行うために、HPLC法が可能な検査機器で測定を行います(測定時間100秒)。合併症の検査(胸部レントゲン、心電図、血圧脈波(血管年齢)、ABI(下肢血管の狭窄検査)、エコー検査、骨粗鬆症、神経伝導速度の検査など)も必要に応じ行います。

-

4治療

血糖コントロール状態、合併症の状態等に応じ患者様に適した食事、運動療法、薬物療法のご提案を致します。

糖尿病って

どんな病気?

糖尿病とは、「インスリンの作用が十分でないためブドウ糖が有効に使われずに血糖値が普段より高くなっている状態」と定義されます。

インスリンの作用不足が、その根本の原因となりますが、それには、インスリンの分泌が少なくなるタイプと、インスリンによるブドウ糖を筋肉や脂肪に取り込ませる作用が低下するタイプがあります。

多くの糖尿病の方では、その両方(インスリン分泌不足とインスリンの効きの低下)の異常が認められます。糖尿病ではインスリンの作用低下から血糖値が増加しますが、この血糖値の増加が、全身にいろいろな影響を与えます。

-

インスリン

私たちは食べている食物の成分の中で、エネルギー源となる3大栄養素と呼ばれるものが、「炭水化物、脂質、たんぱく質」です。この中で多くの人は、炭水化物(ごはん、パン、麺類など)を最も多く摂取しています。

健康な人の場合、食事をした後でも、血糖値の上昇を感知して、膵臓の膵β細胞からインスリンというホルモンが血中に分泌されるため、血糖値は適切な範囲にコントロールされています。インスリンには血液中のブドウ糖を筋肉や脂肪に取り込ませる作用があります。一方、空腹時のインスリンは低い値で維持されるため、ブドウ糖が筋肉や脂肪に必要以上に取り込まれることはありません。 -

糖尿病のタイプ

糖尿病はそれが起こる原因により4つのタイプに分類されます。

-

1型糖尿病

-

原因

1型糖尿病では膵臓のランゲルハンス島に炎症がおこりインスリンを作る膵β細胞が壊されます。その結果、インスリンの量が足りなくなり、ブドウ糖が細胞に取り込まれなくなることで血糖値が上がります。1型糖尿病の原因はまだはっきりしていませんが、遺伝因子やウイルス感染などが誘因となり、“自己免疫”と呼ばれる機序(外から体に入ってきた細菌やウイルスを攻撃して本来体を守る“免疫”という仕組みが、自分の膵β細胞を壊してしまう)が関与していると考えられています。

小児や若年層にも多くみられますが、成人になってからも発症することがあります。

1型糖尿病の中でも、発症や進行のスピードによって、劇症1型糖尿病、急性発症1型糖尿病、緩徐進行1型糖尿病に分類されます。

多くの方で、外からインスリンを注射しないと生命の危機に瀕するようなインスリン欠乏状態となります。血糖値を安定させるために生涯にわたってインスリン注射治療を続ける必要があります。 -

治療

インスリンは血糖値を調整する重要なホルモンで、1型糖尿病の方はこれを体外から補う必要があります。そのため治療にはインスリンの自己注射が欠かせません。

インスリンの補充方法は、「インスリン頻回注射(1日4〜5回自分で皮下注射)」や「インスリンポンプ療法」などがあります。(当院では現時点でインスリンポンプ療法は行っておりません。)

これに加えて食事療法や運動療法を行います。食事内容に沿ってインスリン投与量を変える「応用カーボカウント」なども対応いたします。

血糖測定の方法は、自己血糖測定やリアルタイムCGMを行いながら、インスリン・血糖値の調整を行っていきます。

-

-

2型糖尿病

-

原因

2型糖尿病ではインスリンによる血糖低下作用が低下していることと、膵β細胞からのインスリン分泌が不十分なこと、その両方の異常があり血糖値が上がります。2型糖尿病の原因もはっきりしていませんが、遺伝因子とともに生活習慣・外部要因などが関与して発症すると考えられています。2型糖尿病は1型糖尿病よりもゆっくりと気づかないうちに発症しゆっくりと進行する場合が多いです。治療にインスリンを必要としないケースも多々あります。

-

治療

治療は、バランスのとれた食事、定期的な運動、体重管理が基本となります。これらの指導で改善されない場合や糖尿病が進行した場合、合併症に対して積極的な治療が必要な場合は、薬物治療(内服薬・インスリンやインクレチン製剤の自己注射)を行うことがあります。

2型糖尿病の場合、個々のインスリン分泌量や体重、合併症の有無などにより、様々な治療法を組み合わせていきます。

糖尿病と診断された後、速やかに血糖値を適切な範囲にコントロールした方が、その後の合併症発症が抑えられたという報告もありますので、必要な際は早めに薬物治療を導入されることをお勧めします。

-

-

その他の糖尿病

-

遺伝子異常による糖尿病

MODY(Maturity-Onset Diabetes of the Young若年発症成人型糖尿病)やインスリン遺伝子の異常・インスリン受容体遺伝子の異常など、特定の遺伝子変異が原因で発症する糖尿病です。遺伝子検査によって診断されます。

-

膵臓の病気や手術による糖尿病

膵臓がんや慢性膵炎、膵臓の一部または全てを切除する手術後に発症します。

-

内分泌疾患による糖尿病

クッシング症候群や甲状腺機能亢進症など、ホルモンの異常が原因で発症します。

-

薬剤や化学物質による糖尿病

特定の薬(ステロイド等)や化学物質が原因で高血糖になることがあります。

-

-

糖尿病の症状と問題点

血糖値が増加すると、のどが渇く、たくさん水分を飲む、たくさんおしっこが出る、などの症状がみられる場合があります。また、体重が減少したり、体がだるいと感じたりすることがありますので、このような症状や兆候がある場合には糖尿病を疑ってみる必要があります。

また、多くの糖尿病で認められるインスリンの効きの低下と血糖値の増加は、体の血管を傷つけ、さまざまな臓器障害を引き起こします。

したがって、糖尿病と診断された場合には、これらの合併症を予防するために、適正に治療をする必要があります。

糖尿病の

早期発見の重要性

糖尿病は初期段階では自覚症状が少ないことが多く、進行すると様々な症状が現れるようになります。

放置すると重大な合併症を引き起こす可能性があるため、早期発見と適切な治療が重要です。定期的な健康診断により血糖値のチェックを行い、異常が見られた場合は速やかに受診するようにしましょう。

早めに検査をすることで薬物治療を行う前に、運動や食生活などの生活習慣の改善により、症状も改善する場合もありますので、気になる方はお気軽にご相談ください。

糖尿病による合併症

大きく分けて、緊急治療を必要とする意識障害がおこってくるような糖尿病性昏睡(急性合併症とも言います)と、糖尿病の悪い状態が長く続くと起こってくる慢性合併症があります。

-

糖尿病性昏睡

糖尿病の患者さんに起こる糖尿病性昏睡には、「糖尿病性ケトアシド-シス」と「高浸透圧高血糖状態」の2種類があります。どちらも生命にかかわる危険な状態です。

-

糖尿病性ケトアシドーシス

-

インスリンが不足した状態では、脂肪の分解が高まり、最後に「ケトン体」という物質になります。このケトン体が著しく高くなり、血液が酸性に傾き、ケトアシド-シスと呼ばれる状態になります。

ケトアシドーシスは1型糖尿病で主にみられ、糖尿病発症時やインスリン注射を中断したとき、あるいは感染症や外傷などによって極端にインスリンの必要性が増加したときに起こります。2型糖尿病でも同じように感染症や外傷などの強いストレスがあったとき、また清涼飲料水を多量に飲んだとき(清涼飲料水ケトーシス)などでケトアシドーシスを起こすことがあります。

ケトアシドーシスでは、口渇、多飲、多尿、体重減少、全身倦怠感などの糖尿病に典型的な症状が急激に起こります。さらに悪化すると、呼吸困難、速くて深い呼吸(クスマウル大呼吸と呼びます)、あるいは悪心、嘔吐、腹痛、意識障害などが起こります。

-

-

高浸透圧高血糖状態

-

著しい高血糖と飲水量不足によって脱水がひどくなり、血液が極端に濃縮して起こります。ただし、最低限のインスリンは分泌されていますので、ケトアシドーシスにはならないか、なっても軽いのが特徴です。

高浸透圧高血糖状態は2型糖尿病の高齢者に多くみられます。感染症、脳卒中、副腎皮質ステロイド薬および利尿薬の頻用、高カロリー輸液などが原因となります。

-

-

-

その他の急性合併症について

その他の急性合併症として、乳酸アシドーシス、低血糖性昏睡があります。乳酸アシドーシスは糖尿病治療薬:メトホルミンの重大な副作用として注意が必要です。腎障害、高齢者にはメトホルミンの使用が制限されており、ヨード造影剤の使用後には休薬を必要とします。

-

慢性合併症

糖尿病の悪い状態が長く続くと、全身にさまざまな合併症が起こる可能性が高くなります。主な慢性合併症は以下の3種類があります。

-

糖尿病に特徴的な細小血管(細い血管)合併症:

糖尿病網膜症・糖尿病性腎症・糖尿病性神経障害糖尿病に特有の合併症で、血糖コントロールが悪いほど、また糖尿病発症後の期間が長いほど起こりやすくなります。これら細小血管合併症は、早期で軽症であれば血糖コントロールにより改善が見込めますが、ある程度進行してしまうと血糖コントロールが良好であっても必ずしも改善しません。-

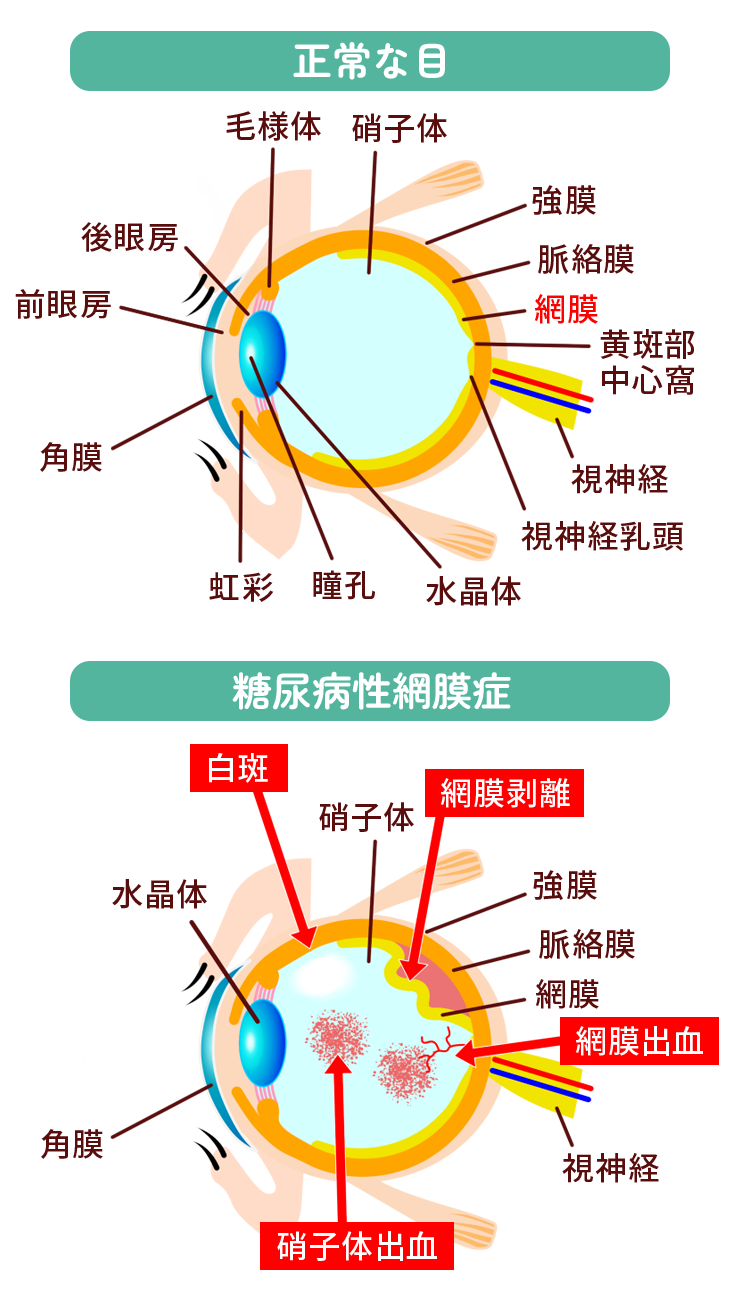

眼の合併症「糖尿病網膜症」

-

網膜は眼が光を感じる主な場所であり、いわばカメラのフィルムにあたる部分です。

「網膜症」ではこの網膜の血管が傷むことにより光の感知が悪くなります。進行すると眼底出血や網膜剝離により失明することもあります。視力低下を防ぐためには早期発見と治療が大切で、少なくとも年一回、場合によってはより頻回に眼科を受診し、網膜症の程度を検査しましょう。

網膜のむくみやもろい血管が増えてくる増殖前~増殖網膜症となると進行による視力低下を食い止めるためにレーザー光線や手術による治療をおこないますが、基本的には血糖コントロールによる発症と進行の予防が大切です。網膜の中心部にむくみが生じる黄斑症や緑内症、白内障も視力低下につながるので、定期的な眼科受診を心がけましょう。

-

-

腎臓の合併症「糖尿病性腎症」

-

腎臓は血液を濃過して体内の老廃物や余分な水分を取り除き、尿として処理する、いわばフィルターのような臓器です。

「糖尿病性腎症」では血液を濾過する細い血管の塊である腎糸球体が高血糖により傷むことにより、尿中にたんぱく質が漏れ出るなど、腎臓の働きが悪くなります。糖尿病性腎症の進行度は、尿中に漏れ出るたんぱく質(主にアルブミン)の量と腎臓の働き(糸球体の血液濾過量)により1期から5期までに分けられます。腎臓の働きが悪くなると、水分の排泄がとどこおって体にたまることにより、全身のむくみや血圧上昇がみられます。さらに進行すると血液中に有害な老廃物がたまり(尿毒症)、生命にかかわる重篤な症状を引き起こします。

糖尿病性腎症の進行にもっとも大きく影響するのは血糖コントロールですが、高血圧も腎症進行の大きな要因となります。食事におけるたんぱく質や塩分の摂りすぎや喫煙もまた悪化原因となるので注意しましょう。

-

-

神経の合併症「糖尿病性神経障害」

-

糖尿病性神経障害は、糖尿病の合併症の一つで、持続的に高い血糖値が神経(運動神経・知覚神経・自律神経)に損傷を与えることによって発生します。

神経は全身にくまなく張りめぐらされてさまざまな情報を伝えている、体におけるネットワーク回路といえます。「糖尿病性神経障害」では血中や体内にあふれる過剰なブドウ糖が神経内に蓄積して神経自体を変性させるほか、神経周囲の細い血管を傷めて神経の働きが悪くなります。この糖尿病性神経障害には、手足の感覚や運動をつかさどる神経における「末梢神経障害」と、胃腸や心臓といった内臓の働きを調節している神経における「自律神経障害」、その他の神経の障害があり、全身にさまざまな症状を引き起こします。全身で痛みや温度などを感じる末梢神経が長く続く高血糖により障害されると、足の裏に紙を貼ったような違和感、正座のあとのようなしびれ感、冷感、ほてり、軽い~刺すような痛みなど、さまざまな症状があらわれます。

これら末梢神経障害が軽いうちは、血糖コントロールにより症状がなくなったり、軽くなったりします。

しかし、血糖コントロールが悪い状態が長く続くと、激痛といった症状の悪化につながることもある一方、逆に感覚が麻痺してやけどや傷の痛みを感じなくなってしまうこともあります。場合によっては傷の気づきや手当てが遅れ、足潰瘍や壊疽、切断まで進んでしまうことがあり、神経障害がある場合ではフットケアがとても重要です。自律神経は、自分の意志と関係なく胃腸や心臓といった内臓の働きを調節しています。この自律神経も同じく高血糖により障害され、胃もたれ、がんこな便秘、下痢、立ちくらみ、勃起障害(ED)などさまざまな症状が起こります。とくに心臓においては、心筋梗塞などが起こっても胸痛などの症状が出ない場合もあり、知らずしらずのうちに心臓が傷んでいくことがあり、注意が必要です。

-

-

-

糖尿病があるとより進行しやすい大血管(太い血管)合併症:

動脈硬化による脳梗塞、心筋梗塞や足壊疽などの足病変-

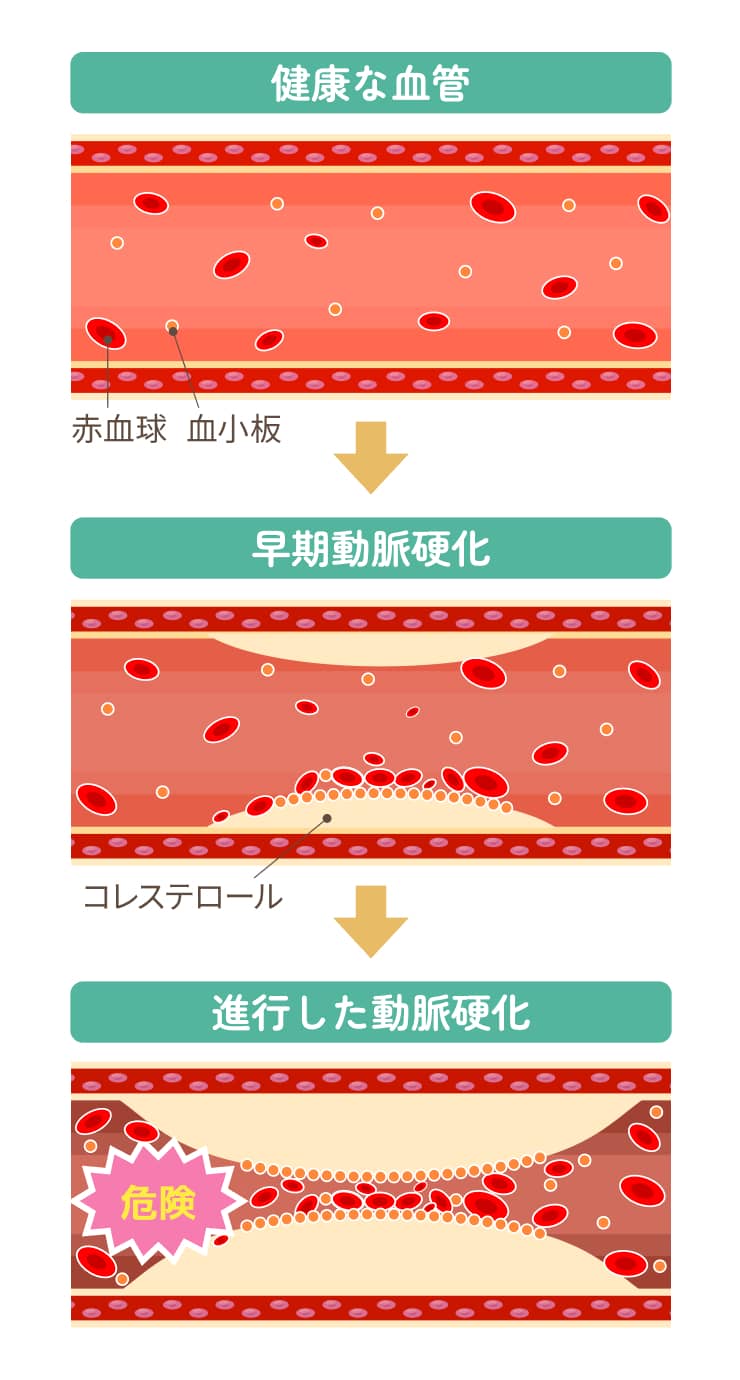

動脈硬化の発症原因

動脈硬化とは、動脈の壁のしなやかさがなくなり、また内部にさまざまなものが沈着するなどで、血管が詰まりやすくなった状態をいいます。

糖尿病は動脈硬化のリスク要因であり、慢性的な高血糖は血管の内皮細胞にダメージを与え、動脈硬化を促進します。動脈硬化は年をとれば程度の差はあれ誰にでも起こりますが、糖尿病に加えて血液中のLDLコレステロール(悪玉コレステロール)や中性脂肪が多い、もしくはHDLコレステロール(善玉コレステロール)が少ないなどの脂質異常症があるとより早く進行します。

これら以外の危険因子には、高血圧、喫煙、肥満、加齢などがあり、これらがいくつも重なると動脈硬化はより進行していきます。

-

動脈硬化によって引き起こされる疾患

-

動脈硬化が進行すると、脳の動脈が詰まる脳梗塞、心臓の筋肉に栄養や酸素を送る冠動脈の血流が悪くなる狭心症や冠動脈が詰まる心筋梗塞、足の動脈が詰まる閉塞性動脈硬化症といった、生命を脅かし、また日常生活の支障となる重篤な病気を引き起こします。

脳梗塞の発作では、急に手足や顔面が麻痩したり、言葉が出なくなったり、意識を失って倒れたりします。症状が後遺症として残ることもあります。

心筋梗塞では、急激な胸の激しい痛み、狭心症では運動時などに胸がしめつけられる感じなどが起こりますが、糖尿病性神経障害のために、はっきりした胸の痛みがないこともあります。

閉塞性動脈硬化症では、歩いていたら足の痛みで立ち止まってしまうが、しばらくするとまた歩けるようになる間欠性跛行や足の一部が腐る壊疽が起こります。

-

-

動脈硬化の予防

-

これらの動脈硬化を予防するためには、血液検査に加え、心電図や動脈硬化評価検査などを定期的に受けて状態を把握するとともに、血糖値以外にも血圧、血中脂質を適正に保つことが大切です。

また、禁煙や肥満と運動不足の解消も動脈硬化の進行予防にはとても大切です。

-

-

フットケア

-

糖尿病では、さまざまな要因により足の病気(足病変)を起こしやすくなります。

まず、神経障害の合併のために足の感覚が鈍くなり、たこや傷が気づかないうちに進行することがあります。

また、足の血管の動脈硬化のため足の先まで血液が十分に流れなくなり、酸素や栄養分などが不足します。微生物に対する抵抗力が弱まり、足の傷の感染が治りにくく、悪化しやすくなります。このため、少しの傷や水虫(白癬)などの足の病気が重症化しやすく、適切な手当てが遅れると、皮膚の潰蕩や壊疽まで進むことがあります。これら足病変の予防のためには、日頃から足をよく観察して、小さな変化に早く気づくこと、足の手入れをこまめにするフットケアが大切です。

「自分の足に合った靴をはきましょう」:合わない靴を無理してはかないようにします。靴の中に異物があるかどうか確認する習慣を身につけましょう。

「足を清潔に保ちましょう」:足の裏や指の間もていねいに洗いましょう。洗った後は水分をよく拭き取ります。皮膚が乾燥しやすい人は保湿クリームを塗りましょう。

「爪は正しく切りましょう」:伸びた爪はけがの元ですが、深爪も危険です。爪を切るときは皮膚を傷つけないようにして、爪の先がまっすぐになるように切りましょう。

-

-

-

その他、かかりやすく治りにくい感染症や認知症、骨粗鬆症、白内障など

-

感染症と糖尿病

-

糖尿病の高血糖状態が続いていると、細菌、力ビ、ウイルスなど微生物による病気(感染症)にかかりやすく、また治りにくくなります。

気管支炎、肺炎、結核、胆嚢炎、腸炎、膀胱炎、腎孟腎炎、インフルエンザなどにかかりやすく、時に重症になることがあります。

うがいや手洗いといった一般的な感染予防とともに、インフル工ンザの予防接種も有効です。とくに皮膚では足の指と爪、陰部などの水虫(白癬)やカンジダ、感染症も起こりやすく、放置すると足の壊痘につながることもあり、早期治療が必要です。

また、歯ぐきの感染症である歯周病にもかかりやすく治りにくいことから、毎日の歯みがきのみではなく、定期的に歯科を受診しましょう。

-

-

認知症と糖尿病

-

糖尿病があると認知症が発症しやすく、また進行しやすくなります。認知症になると糖尿病の療養行動がむずかしくなり、より糖尿病の悪化を招く悪循環に陥りやすくなります。

糖尿病の血糖コントロールをしっかりおこなうと同時に、もうひとつの危険因子である重症の低血糖を避けて認知症発症を予防し、また早期発見と治療により進行をくい止めることが大切です。

-

-

骨粗鬆症と糖尿病

-

骨の強度は、骨密度と骨質で決まり、骨密度が約70%、骨質が約30%の役割を占めると言われています。骨粗鬆症の一般的な検査は、骨密度検査です。

糖尿病の方は、たとえ骨密度が低くなく、一般的な骨粗鬆症の検査で異常がなくても、骨折を起こすリスクが高いと言われています。

原因としては、骨の質(骨質)が悪いことがわかっています。糖尿病が骨粗鬆症の原因となるメカニズムは

①高血糖、②酸化ストレス、③インスリン作用不足、④骨におけるインスリン作用過多

と言われています。

-

-

-

糖尿病の検査

-

1

空腹時血糖(内容:絶食状態で測定した血糖値)

-

2

随時血糖 (内容:食事時間に関係なく測定した血糖値)

-

3

HbA1c

(ヘモグロビンエーワンシー)(内容:過去1〜2か月の平均血糖値を反映する指標) -

4

75g経口ブドウ糖負荷試験(75gOGTT)

(内容:空腹時の血糖値や一定量のブドウ糖水を飲んだ後の血糖値を測定し糖尿病があるか判断する検査) -

5

その他の関連検査

- 尿糖:簡易チェックだが、血糖値の短期変動や腎機能に影響されるため補助的。

- Cペプチド・血中インスリン:膵臓からのインスリン分泌量を評価。

- 脂質検査・腎機能検査・尿タンパク(尿中微量アルブミン):糖尿病合併症や動脈硬化リスクを確認。

- 血管年齢検査や頸動脈エコー:動脈硬化の程度や冠動脈疾患、脳血管疾患のリスクがどのくらいあるかを判断する。

糖尿病の治療

-

1

食事療法

(すべての患者さんが対象)- 過剰なカロリー摂取を防ぎ、バランスの良い食事を行う。

- 当院では随時栄養指導を受けていただけます。

-

2

運動療法

(血糖が著しく高い、合併症が進行している場合は医師と相談)- 筋肉で糖を使いやすくし、インスリンの効きを良くする。

- 有酸素運動(ウォーキング、サイクリング、スイミングなど)や筋トレが有効。

-

3

薬物療法

- インスリン注射や内服薬、GLP-1受容体作動薬、GIP/GLP-1受容体作動薬など、多種多様な薬剤が使用可能になっています。

- 患者さんそれぞれの病態を考慮しながら、生活リズム・患者さんのご希望にできるだけ添えるように、治療薬を決定していきます。

- 最近では、週に1回の注射薬なども選択可能です。

- また、糖尿病は合併症の管理も重要です。全身状態や年齢、将来的なリスクを考えながら、血圧管理・脂質管理などを行ったり、腎臓の保護なども行っていきます。

Freestyleリブレ2

リブレ2(正式名:FreeStyleリブレ2)は、持続血糖測定器(CGM: Continuous Glucose Monitoring)の一つで、日本でも糖尿病治療に広く使われています。

従来の指先採血による自己測定(SMBG)に比べて、皮下に埋め込んだセンサーで24時間連続して血糖の動きを測定できるのが特徴です。

-

基本構造と使い方

- センサー

直径35mm・厚さ5mmほどの円盤型を腕の後ろ側に貼る。針状の極細フィラメントが皮下組織液に接し、血糖値に相当する値(間質液中のグルコース濃度)を測定。

- 装着期間

1枚あたり最大14日間使用

- 計測方法

専用リーダーやスマホアプリでセンサーをスキャン(かざす)してデータ取得

- 校正

原則不要(工場校正済み)

- センサー

-

利点

指先採血の回数を減らせる(必要な時だけ)

24時間の血糖変動を把握できる

食後ピークや夜間低血糖の把握が容易

行動と血糖の関係が分かりやすい(食事・運動・薬の影響が見える)

低血糖・高血糖の予防に有効

-

注意点

測定値は血糖値そのものではなく間質液中のグルコース値(実際の血糖値と数分のタイムラグあり)

体温変化・圧迫・脱水で精度に影響することがある

MRIやCT、強い電磁波環境では使用不可

センサー部に衝撃を与えると故障の可能性あり

医師の指示なく自己判断で薬を大きく変更しないこと

-

対象と保険適用

- インスリン治療中の方は保険適用

- 「FreeStyleリブレ2」 は厚生労働省が定める「選定療養(保険外併用療養費)」の対象となりました。

「選定療養」制度によりインスリンを使用していない糖尿病の方や健診で血糖高値を指摘された方もFreeStyleリブレ2を使用することが可能になりました。

当院では、診察を受けて頂き、血糖値管理をより詳細に行いたい方など、医師により必要と認められた方は選定療養費(追加費用)をご負担いただくことでご利用いただけます。

詳しくはスタッフまでお気軽にご相談ください。

-

費用

- FreeStyleリブレ2 センサー:7,700円

- FreeStyleリブレ2 リーダー:8,800円

- 無料のスマートフォンアプリを使用する場合、リーダーは不要です。